个人投资课06-股票投资策略

因子投资

如果你并不满足于之前讲到的三种投资组合的长期收益,想在不显著提高波动的前提下获取多一点的回报,因子投资对你来说就很有价值。

不过话要说在前面,如果你决定采用因子投资策略,这就意味着你要多付出一些时间和精力去研究和学习,在这个过程中,你也不免要经历一些预料不到的挫败,所以你对风险的承受力也要更强一些才行。

所谓的因子,就是用来解释股票涨跌和表现的各种原因的归纳。而因子投资,就是利用因子找到更好的投资产品的方法。

我们都听过大盘股小盘股的概念,简单说,公司市值规模大的叫大盘股,规模小的叫小盘股。历史经验告诉我们,作为一个整体,小盘股的长期收益通常比大盘股更高,过程中的波动也更大,所以如果你偏爱投资小盘股,而且能经受波动的话,长期看,你就有可能获得超出市场平均水平的超额收益。

通过这个对比你就会发现,规模是影响股票表现的一个因素,所以“规模”这个东西,就变成了一个解释股票表现的“因子”。

所以你应该已经发现了,如果我们能发现更多影响股票表现的因素,也就是各个因子,我们就更容易选到好股票。这就是所谓的因子投资法。

法玛-弗兰奇的三因子模型

芝加哥大学教授,诺贝尔经济学奖获得者,发明了“有效市场理论”的尤金·法玛。经过一段时间的研究,他和同事弗兰奇提出了法玛-弗兰奇的“三因子模型”。也就是说,他们认为股票的回报至少可以从三个角度来解释:

- 市场因子(beta):市场的整体回报,也就是每只股票都会随大市上上下下波动带来的回报;

- 规模因子(SMB):比如小公司的长期回报比大公司更好;

- 价值因子(HML):比较便宜的股票,长期收益比贵的股票好。

根据历史数据,美国股市从 1928 年到 2007 年整整 80 年的时间里,股市的整体回报为一年 10%左右,大盘价值股的回报有 11%,小盘股是 12%左右,而两个因子叠加的小盘价值股的回报接近 14%。

因此,比起平均水平来说,规模因子和价值因子在长期来看有 1%~ 2%的超额收益。而在 80 年的时间长度里,即使是 1%的差距,也意味着你每投资的 1 美元是会变成 2000 美元还是 4000 美元,差了一半之多。

其实你发现,这几个所谓解释股票的“因子”并没有那么复杂,很符合我们的常识。但三十年前,这是业界第一次系统地归纳出了股票回报的因子,可以说意义非凡。而且,这里面有一个隐藏的重大意义: 我们突然可以解释很多明星投资人和基金经理带来的超额回报,到底是从哪儿来的了。

比如我们之前介绍过的股神彼得·林奇,就以偏爱高增长的小盘股而著称,他买的很多股票都带有这种性质;而我们都知道巴菲特非常在意股票的价格,所以他的超额回报就有一部分来自价值因子。虽然因子肯定没法解释他们的全部天才,但是也给我们提供了很重要的思路。

这个时候,一个想法自然地就诞生了:

假设我们按照股神彼得·林奇或者巴菲特的方法,系统性地投资小盘股,或者估值比较便宜的股票,不就相当于“复制”了他们一部分的能力了么?

换个角度说,被动投资指数是我们最倡导的投资策略,而靠主动选股持续地打败市场非常难。但是因子投资给了我们一个机会,就是用一种介于主动和被动之间的投资方法,把我们的长期收益提高那么一点点,而且还不用有多么高深的投资专业知识。

于是顺着这个思路,不仅业界开始大举研究因子投资,各大基金公司也顺应时代,开设了很多以因子投资为底层理念的基金。因子投资虽然发展到如今已经非常庞杂,但是对于我们普通投资者来说,想直接投资带有各种因子特征的股票,从而提高长期收益也是非常简单方便的。这就像智能手机的原理可能很复杂,但是手机公司把产品做得非常简单易用,于是更多人都能享受到技术发展的福利。

公认最有效的 6 个因子

现在业界公认的最有效的因子总结下来主要有这么六个:

- 规模因子:认为小盘股长期比大盘股回报要高一些;

- 价值因子:认为价格便宜的股票长期要比贵的股票收益高一些;

- 低波动因子:认为总体波动程度比较小的股票,长期比波动大的回报要高一些;

- 红利因子:认为高分红的股票长期会表现更好;

- 质量因子:认为质地比较好的公司的股票,长期回报会更好;

- 动量因子:认为过去一段时间股价表现比较好的股票,接下来表现会更好。

这六大因子,就是目前投资界已经被学者和实战派反复证明了长期有效的投资因子。它们不仅经受住了统计学上的考验,也是很符合商业逻辑的。

在 2013 年,我们之前介绍过的对冲基金 AQR 的三位学者做了一个测算,如果按照市场因子、价值因子、规模因子、动量因子、质量因子这个五因子模型来筛选过去几十年的股票,再加上巴菲特旗下的保险浮存金带来的杠杆效应,我们过去几十年的投资回报会比巴菲特还高。

当然作者说,巴菲特的伟大之处在于,他不但在五六十年前以一己之力发明了这套投资体系,还用这一种接近于机器算法的严谨程度把这套体系坚持了下来,导致我们常人几十年之后才意识到他当时的想法有多么伟大。这是非常难得的。

同时,这也充分说明了因子在捕捉超额收益方面的有效性。如果用做菜来打比方的话,我们学习的各种大类资产的配置方案,相当于一个菜谱;我们讲到的每种资产下面产品的特点,相当于各种食材;而因子投资,就相当于给我们提供了一个路径,让我们能更快更好地找到高级食材,这样就能做出更好吃的菜。

如何利用投资因子,来提高自己投资组合的整体回报?

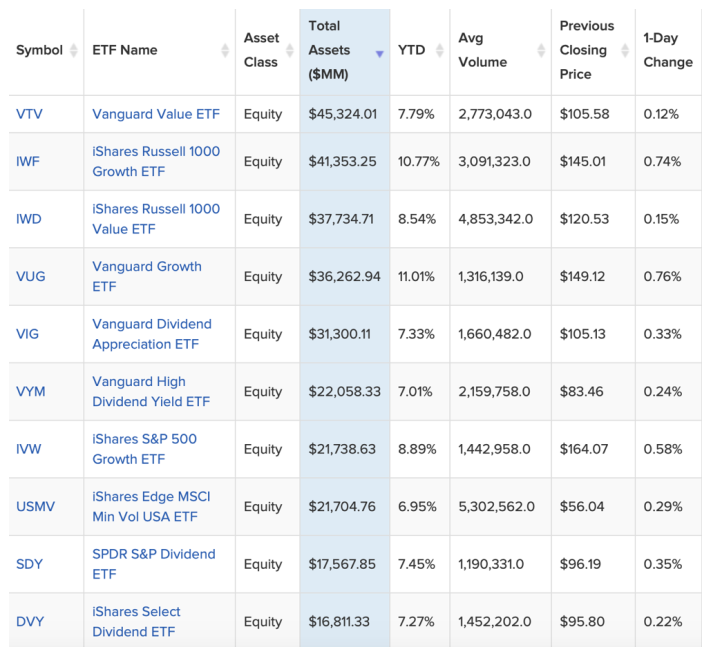

其实非常简单,我们之前提到过的指数基金公司安硕、先锋等,旗下都有费率很低的因子投资指数基金。

如果你对国内投资市场更感兴趣, 已经有很多学术上和实践上的成果,证明因子投资对 A 股也是同样有效的。

比如过去的十几年来,国内的各大基金公司都推出了各种红利基金、价值基金、低波动基金等等相关的产品,它们的表现即使扣除费用之后比起大盘来仍会有一定的超额收益,所以也是不错的投资对象。有兴趣的同学也可以去研究一下。

有效的因子这么多,应该去选择哪个呢?

这里我们就要说一说因子投资的风险了。刚才我们已经说过,因子投资这件事是股票特有的,所以说,股票本身有的风险,它都会有。而我们之所以要采用因子投资,本质上是想在股票市场平均回报的基础上,在不用主动选股的前提下,再多增加那么一点点的回报,这样长期下来也能多挣不少钱。

但这里的问题是,就和大类资产的表现一样,因子的表现也有周期性和轮动性,换句话说,如果随便看五年甚至十年,有可能某一类因子表现很好,但另一类就很差。如果你正好选到了比较差的因子,那么还不如直接投资最普通的指数基金呢。有一种偷鸡不成蚀把米的感觉。

从历史数据来看, 2001 年到 2007 年,动量因子、价值因子、低波动因子和规模因子表现都不错,但是质量因子反而跑输大盘;而从 2007 年之后,质量因子开始表现不错,但是动量因子和价值因子就没那么好了。

那我们应该怎么办呢?还是回到课程反复讲过的大原则: 多元分散。

之前我们说的是在资产种类上分散,那么在因子上我们也可以是分散的。比如你可以在投资组合股票的部分里持有 3 ~ 4 种因子,基本就能消除持有单一因子的风险了。

当然,不管如何选,都不要忘记我们之前反复强调的投资原则: 多元分散、被动为主、降低成本、保持恒心,不懂不做。然后坚持下去,等待投资走向成功。

定投指数基金

我相信在很多同学的印象里,中国股市的表现很不尽人意,一说就是什么“十年不涨”。很多同学也会问,股票指数这么多年不涨,那我投资怎么可能赚到钱呢?

在我看来,这里面有一个很大的误会。而这个误会的来源有点专业,那就是上证指数的编制缺陷。当你理解了这里面的门道,才算对股票指数这个东西有了实际的了解。

上证指数的编制缺陷

上交所的地理局限

上证指数,全名上海证券综合指数,所以它天然就漏掉了在深圳证交所交易的那些股票。随便举几个例子,平安银行、万科、格力电器、五粮液这些我们耳熟能详的上市公司,全部都没包括在上证指数里。实际上,目前沪深两市上市公司大概是 3600 家左右,上证指数里有 1500 多家,数量占比 42%,而市值是 30 多万亿,占 60%左右,怎么看都没有压倒性优势。当然,曾经的上证指数涵盖了超过 80%的市值,但随着时代发展,以它来作为中国股市的代表已经很不合适了。但出于大家的习惯,和媒体的不专业,这个传统还是延续了下来,于是导致大家对股市的判断是非常失真的。

新股纳入期非常短

一般新股上市之后,第 11 个交易日就会计入指数。因为我们国家的股市非常喜欢炒新,一般新股上来各种散户和机构会把价格推得非常高,所以股票纳入指数之后估值也会严重偏高。所以随着这些股票价格回落,就会拖累整个指数的表现。

全市值加权

上证指数采用的计算方法叫做全市值加权,而不是流通市值加权。举一个最典型的例子。比如 2007 年上市的中石油,这个公司,大部分的股份由国家持有,并不在市场上流通,换句话说,咱们能买卖的只是一小部分。但是上证指数会把整个公司的市值都计算进去,不管你实际能买卖的有多少。

这样就会造成一个问题。中石油上市首日开盘价是 48.6 块,对应总市值 7 万亿,直接计入了上证指数,一只股票就占据了当年整个指数 25%的比重之多。到 2019 年,中石油市值蒸发已经有 6 万亿,整个上证指数总市值也就是三十几万亿,想想这一只下跌的股票对整个大盘的影响有多大?而且最关键的是,这个蒸发的所谓 6 万亿市值,大部分都是不流通的,所以并没有股民实际真的把这些钱亏出去。但由于指数计算的规则,你会觉得中国股市好像真的非常糟糕。

只进不出

作为一个全市场指数,也就是要包含在上交所所有上市公司的一个指数,上证指数几乎是“只进不出”的。

我们熟悉的美国标普 500 指数,反映的是美国最大最强的 500 家上市公司,而这个名单可是根据时代不断更替的,一个公司进来,就要挤掉一个公司出去。所以这个指数可以一直保持优胜劣汰,保证新陈代谢,所以你买它相应的指数基金的时候,等于也是买入了一个可以新陈代谢的系统。

同样,我们国家的沪深 300 指数的运作道理也是一样的,它代表的是沪深两市最大最好的 300 家公司,同样在优胜劣汰、新陈代谢。这样是比较科学的。

但是上证指数就没有这种淘汰机制,于是各种垃圾公司和垃圾股,会长期占据整个指数的名额。在上交所里,上市十几年,既没业绩,也不分红,仍然硬扛着不退市的垃圾公司比比皆是,想象一下它们会有多么拖累整个指数的表现吧。

指数失真

由于这些问题,媒体和大众最爱引用的上证指数,其实是一个选择片面、极度失真,根本没法代表中国股市表现的指数。我们从 2005 年股市低点开始统计,计算到 2019 年一季度结束,那么市场几个主流指数的涨幅是:

- 上证指数:200%

- 深证综指:280%

- 沪深 300:320%

- 中证 500:530%

而且别忘了,这里面还不包括公司分红之后投资者直接获得的 1%~ 2%的现金回报。

指数基金的类型

说完这个指数失真的问题,我们接下来很自然的问题就是:既然上证指数不行,那我们应该选择什么样的指数基金购买呢?要回答这个问题,我们要来区分一组概念: 宽基指数、 行业指数和策略指数。

宽基指数

所谓的宽基指数,就是我们最常见的、没有任何主观因素的、直接按照规则被动地复制市场表现的股票指数。

比如我们反复提到过的沪深 300 指数,就是选择沪深上市市值最大的 300 家公司,可以理解成大盘股;中证 500 指数,就是中证公司开发的,在剔除掉前 300 家市值最大的公司之后,接下来市值排名前 500 的公司,也可以理解成中盘股;而创业板指数基本可以理解成小盘股指数。

这几个指数应该是我们最常用,也最容易投资到的宽基指数了。当然,基金公司还开发了一些选择标准不同的宽基指数,比如上证 50 指数,是跟踪上海证交所市值排名前 50 的股票;中证 100,是跟踪上海和深圳两家交易所市值排名前 100 的股票。

是否选择这类指数基金来投资,更多是看你的个人偏好和习惯如何。

行业指数

和“宽基”这个概念相对的,一般是所谓的行业指数。

比如所谓的消费行业指数、医药指数、军工指数或者养老指数。它们的构建逻辑就是在各个行业里按照一定标准来选取公司,方便那些对某个行业有偏好的投资者来投资。

以我个人的意见,我觉得如果你想要投资某个行业指数,不妨先问自己一个问题: 你对这个行业,有没有超出平均水准的判断力呢?

比如,很多人都会说,看好中国的医疗行业,看好中国的养老行业。所以想投资相关的指数基金。这个时候我总会反问一个这样的问题:

你的这种“看好”,有什么超出常人水平的依据么?比如,我们都知道中国人口老龄化的问题,都知道随着生活水平的提高,未来医疗养老服务会不断升级,那么你知道的这些信息,是不是已经被反映在指数基金的价格里了呢?换个角度说,你有多确定医疗行业在未来你的投资期限内,比如两年、三年、五年内,会跑赢大盘呢?

如果你只是在媒体上看了一些消息,公众号上看了几篇文章,就对一个行业开始看好的话,我是不建议你投资行业指数基金的,宽基指数可能更适合你。

而如果你是某个行业的从业人员或者专家,又或者对某个行业观察和积累很深,那么投资行业指数会是不错的选择。对于我自己来讲,我觉得我对绝大多数行业都没有判断能力,所以投资宽基指数,获得市场平均回报就很知足了。

策略基金

这个策略基金,和我们之前说到的“因子投资”基本是一回事。比如你会看到各大基金公司会推出这样的基金:

- 大成中证红利指数基金

- 景顺长城中证 500 低波动指数基金

- 申万菱信沪深 300 价值指数基金

- 嘉实基本面 50 指数基金

这些基金本质上就是在把“因子投资”的理念应用在中国股市上。可以看出,上面我们提到的几个基金,使用了红利因子、低波动因子、价值因子和质量因子的理念。

至于普通人要不要购买带有因子策略的基金,我觉得更多也是一个个人偏好的问题。因为不管你想购买什么因子,都要记住两点:

- 就像我们之前说到的,因子也有轮动的现象,所以你买到的因子在一定时期内既有可能跑赢大盘,也有可能跑输大盘。

- 每家基金公司构建因子策略基金的时候,采用的方式方法可能不同。比如大家对什么是“低波动”,或者什么是“价值”、“质量”的理解都不同,所以基金的表现也会不同。作为普通投资者,其实可判断的空间不大。

所以总体来说,我最推荐的还是投资最常见也最经典的宽基指数,至于行业指数和策略指数,可以作为你核心持仓的一种补充,在自己能理解和接受的范围内,做一些配置就可以了。当然,也不要忘记查看这些基金的费用和成本。

如何选择指数基金?

很多同学都说,打开各种网站或者 App 搜索基金的时候,都会发现里面眼花缭乱,比如一个“中证 500 指数基金”,就有十几种不重样的。那么我们应该怎么选择呢?

其实这件事也不复杂。你可以把“沪深 300”、“中证 500”这样的指数理解成西瓜。西瓜么,味道都是差不多的,也不只有一家能卖。所以,就像不同的西瓜摊都会卖西瓜一样,不同的基金公司都会开发针对同一个指数的指数基金产品,它们之间基本是大同小异的。

不过,一些细微的差别我们还是要注意,其中主要有三个:

- 成本和费用。现在你应该已经明白一点点成本上的区别对我们的长期收益有多大的影响了,所以在挑选各家基金的时候,记得多看一眼成本。

- 资金规模。就是一个指数基金产品到底有多少资金买。比如“大成沪深 300 指数 A”这只基金,你可以查到它的规模在 20 亿人民币左右,这就是比较大的一只基金。规模大,就不会受到各种资金赎回的影响,也不会轻易地被清盘,所以选择起来也更安心一些。一般来说,基金规模在两三亿以上是比较 ok 的。

- 跟踪误差。各家基金公司在跟踪同一个指数,比如“沪深 300”指数的时候,实操起来会多少有一点差别。因为这涉及每天实际的交易买卖、跟踪频率等等。所以跟踪误差越小,说明基金的管理能力越强。不过对于非常流行的主要指数来说,各家基金公司的水平差距不会太大,可以放心购买。

基金名称 ABC 后缀的含义

有时候我们还会看到基金名字带有 A、 B、 C 这样的后缀,比如刚才我们提到的“大成沪深 300 指数 A”。它们有什么区别呢?

其实也很简单, ABC 类的基金主要是用来区分收费方式的:

- A 类基金指的是“前端收费”,也就是你买的时候申购费就扣除了,是市场的主流选择。

- 而 B 类基金是“后端收费”,也就是买的时候不扣除申购费,等你赎回的时候再扣除。

- C 类基金是不设立申购和赎回费的,但是要按日提取一个不算低的销售服务费,所以本质上是服务那些快进快出的短线投资者的,不适合长期投资。

一般指数基金和 ETF 的区别

还有一些同学会好奇一般的指数基金和 ETF 的区别。有时候我们也把一般的指数基金叫做场外基金,而 ETF 叫做场内基金。简单来说,它们之间有这么几个区别:

- 场外基金一般通过银行、网银、投资的网站或者 App 直接购买,而场内基金,顾名思义,要在证券公司开户,就像买卖股票一样买卖;

- 也正因为 ETF 这种场内基金和股票很像,所以你买入的价格就是你买入那个时点的价格,一般每 10~15 秒刷新一次。而场外基金统一按照当天收盘价结算;

- 两边的交易费率不同。虽然每家情况不一样,但是总体来说场内基金的整体费用会稍低一些。

当然,除此之外,场内场外基金还有一些到账时间、能不能买分级基金的区别,但是相信你也感觉到了,这两种选择区别不算很大。

场外基金虽然费用稍高一点点,但是品种比较丰富,而且可以设置定投扣款,省时省力。同学们可以按照自己的喜好来进行选择。

为什么要“定投”指数基金?

这里的定投,指的通常是定期和定量来投资。比如每周投资沪深 300 指数基金 500 块钱,然后长期坚持下去,就有更大的概率获得比较满意的收益率。

那么“定投”为什么是有效的呢?如果你理解了之前我们一直在讲的东西,你自然能总结出来这么几点:

- 就像我们之前反复说过的,市场是长期向上的,而股权又是长期收益率最好的资产,没有之一。这保证了我们本身基础的收益水平。

- 投资指数避免了选择个股的风险,不要求我们需要有强大的分析能力,对于普通投资者更加友好。

- 定投的方式,让我们不用去担心择时的问题。如果股市涨了,我们买起来心情不错。如果股市跌了,我们每一块钱买入的资产实际上更多了,摊低了成本。所以这样既保证了纪律性,又省时省力。

- 最后,宽基指数基金的成本和费用比起其他主动型基金、行业或者策略基金等等往往是最低的,这一点有多重要我们也不用多说了。

所以,由于这些天然的优势,指数基金的定投的确是符合我们的课程讲过的投资原则的,这是一种比较适合广大普通投资者的投资方式。

以价值投资的思路做指数基金定投

定投指数基金之外,有没有一些方法,既不复杂,同时还能提高一下我们定投时的长期收益率呢?

我觉得是有的。这里我想给你介绍一种朴素、简单、有效的方法,就是以价值投资的思路做指数基金定投的方法。

我们都知道,价值投资的一个核心理念就是一定要买得便宜。所以在投资指数的时候我们自然也会有这么一个想法,我们是不是能在比较便宜的时候,或者说市场被低估的时候买入,在市场比较被高估的时候卖出呢?这样就能进一步提高我们的收益了。

但这个时候有些同学可能想,我们之前的课程说的可是,估值这件事非常难,市场的高低很难判断的。所以这么做真的可行么?

实际上是可行的,因为这个投资思路的底层原则有两点:

- 整个市场的高低比一只个股甚至一个行业的高低都是更好判断的。就像在“接飞刀”那节课里我们说到的,一只股票跌掉 90%是很常见的,但是你很难想象中国或者美国股市完全跌没,因为这背后是整个国家的国力和生产力在做保证。

- 我们这个方法并不需要预测市场的高点和低点在哪儿,而只是根据已经实际发生的情况来进行相应的调整,这样的胜率就会高很多。

怎么来看市场估值的高低水平?

主要通过两个最主流的指标: 市盈率和市净率。

市盈率 P/E

市盈率(P/E)应该是大家非常熟悉的一个估值指标,它的计算方式就是用公司的整体市值除以公司一年的净利润。比如苹果公司市值 9000 亿美元,每年利润 600 亿美元,那么市盈率=9000/600=15 倍。

怎么理解市盈率的概念?你可以把它想象成,如果你用钱把整个公司买下来,大概多少年之后你的投资能回本。比如你要是花 9000 亿美元买了苹果公司,在保持 600 亿美元年利润不变的情况下,你的投资十五年就能收回来。

甚至这个指标还可以用到其他一些领域,比如你花 600 万买了个房子,每年可以收的租金是 20 万块,那么这个房子的“市盈率”可以认为是 600/20=30 倍。当然我们都知道,真实世界没有这么简单,但市盈率仍然是我们进行投资的时候一个最常用的指标。

那么一个指数的市盈率是什么呢?其实就是把指数里涵盖的所有公司:比如沪深 300 指数,就是选出来的这 300 家公司,看做一家很大的公司,然后用它们的总市值除以这 300 家公司所有的利润,就得出这个指数的市盈率。

市净率 P/B

同样,市净率(P/B)代表着公司市值和净资产的比率。所谓的净资产,也叫账面价值,基本可以理解为公司实际能变卖的资产值多少钱,或者说是总资产减去总负债。你可以理解成,有一天这个公司需要破产清算了,它拥有的东西还能卖多少钱。所以对于一个指数来说,它的市净率就是全体公司的市值比上它们总的净资产的比率。

那么如果我们知道了一个指数的这两个指标,可以怎样指导我们的投资呢?思路是这样的:之前我们说“定投”的时候,说的是按时按量地来投资一个指数,

比如不管市场高低,都每周投资 1000 块钱。但实际上我们可以这么做,在指数估值相对比较低的时候,你可以多投一点,比如 1500 块,在指数比较贵的时候,可以少投一点,比如五六百块。这样长期操作下来,相当于你在低位投的钱比在高位多一些,那么整体的收益率就能上去了。

那么我们怎么来判断指数在高位还是低位呢?可以看市盈率和市净率所处于的历史百分位是多少。

历史百分位

“历史百分位”这个概念挺有意思的,我来用个比喻:比如你现在 28 岁了,成年的时间是十年。这十年来,你每天都给自己量一次体重,记录下数据,这样你就有三千多个数据点了。然后我问你说,你今天比起之前算比较胖的时候还是比较瘦的时候呢?你就去称一下今天的体重,然后把这个数字和你十年积累的所有数据一比,发现你今天的体重比起历史 20%的数据重,也就是你比历史 80%的时候都要轻一些,那么你就可以说, 自己目前是在相对比较瘦的时候。

这里的概念,就是我们说的历史百分位。

低位多买,高位少买,极端位置分批卖出

那么对应到指数基金投资上我们怎么做呢?比如我们可以设置一个数字,假设是 30%吧。那么当你投资的时候,指数的 P/E 或者 P/B 估值处于历史 30%的百分位之下的话,你就加大投资力度,比如原来投资 1000 块,现在投资 1500 块,甚至 2000 块,这个数字主要看自己的能力和喜好。

同样,如果当前估值在历史百分位 30%~70%之间,你就正常定投。

而如果现在市场已经比较贵了,百分位在 70%~80%之间,那么你可以按照自己的喜好减少一定的金额,甚至在市场极端估值情况下,比如屡创市场新高的时候,也就是比历史数据的 100%都高的时候,你可以分批卖出,及时地止盈。

这样长期积累下来,你的收益率就会有不小的提高。甚至遇到波动比较大的周期,平均每年收益提高 4~5 个百分点都是有可能的。

如果你能够按照这种“低位多买,高位少买,极端位置分批卖出”的方式长期自律地定投主流宽基指数基金的话,相信你的收益率会相当不错。

定投指数基金的止盈原则

在最近的内容里,我们进入了具体资产配置和指数基金定投的讲解,可以说这几讲都是实操性比较强的,所以大家可以今后在慢慢的消化和理解中,边实践边学习,逐渐形成自己的框架和方法。只有这样,才能把投资长期坚持地做下去。

这一讲我们就来说说在投资指数基金盈利了之后,我们应该如何处理。其实,定投指数基金的止盈,大原则说起来也很简单,就是四个字:分批卖出。

分批卖出

你应该还记得上节课我们讲到的“估值历史百分位”的概念。比如,中证 500 指数历史市盈率的中位数是 33 倍左右,那么我们大概可以认为,在 25~40 倍这个区间,市场的估值都是相对正常理性的。于是,你可以在市场低估的时候加大投入,在市场合理的时候坚持投资,结果慢慢等来了一个牛市,你就会眼看着中证 500 指数的市盈率变成了 45 倍、 50 倍、 60 倍……一路走高。

这个时候你肯定想,我到底要不要卖呢?之所以有这个纠结,是因为我们很难判断未来一段时间内市场的方向,所以有可能你没卖,但是牛市结束了,股价开始回落,你本来的盈利又跌回去了;或者你卖出了,结果牛市才刚刚开始,你错过了后面更长更猛的涨幅。

那这个时候可以怎么办呢?我们就可以采用分批卖出的方法,同样,我们可以给自己设立一个指标。比如,中证 500 指数历史上有三次大牛市,三次巅峰时刻对应的估值分别是 88、 91 和 83 倍的市盈率,之后就开始一路下跌。所以我们大概可以知道,中证 500 指数到 80 倍 P/E 的时候,可能市场就相当不理性了,所以我们可以从比如 60 倍的时候开始卖出一些,然后随着市场的水涨船高,等 65 倍、 70 倍、 75 倍、 80 倍的时候继续分批卖出。当然这个具体的数字和节奏你可以自己来把握,但这种止盈的原则是一致的。

所谓的分批卖出,正是承认我们没有能力预测股市的最高点和最低点,承认择时非常难,所以采用一种相对“中庸”的方式来进行止盈。这样操作之后,我们既不会太纠结本来的盈利又跌回去了,也不会太纠结没等到后面的高点再卖,心态上会舒服很多,最终的盈利也会不错。

当然,分批卖出的指标不只是市盈率一种,也有人看 P/B、看点位、看自己的目标收益,甚至看技术指标等等。另外,除了相对位置之外,也要看看绝对数字。这些方法都有各自的道理,能找到适合自己的就好。

不过,在止盈之后我们接下来就要面对一个问题了。之前的课程我也说过,投资是一个无限游戏,除非你把挣到的钱真的拿去花掉了,否则你还是要把它继续投回市场中,让复利继续奔跑。所以这里的问题就是,我们止盈了,把钱拿回来了,然后呢?

这里我再给你介绍一个方法。那就是止盈后的盈利再定投。

止盈后的盈利再定投

这个方法的道理其实也很简单。说白了就是,你之前卖出之后,拿回来的钱其实就成了新的本金。那么这时候,你可以继续按照我们之前的逻辑,选择指数基金开始新一轮的定投。

当然,这个时候你的钱更多了,于是可以进行这么两种选择:

- 对你原来卖出的那个指数进行加倍的定投。这里说的“加倍”,指的是你的本金增多之后,每周或者每个月能投资的金额变多了,所以在量上可以增加。当然了,由于你之前刚刚止盈,这个指数的估值肯定不低,所以别忘了我们上一节说的指数基金价值投资法,在市场偏高估的时候少买一些,然后在之后指数下跌的过程中坚持买入,等待下一轮牛市的来临。

- 你可以去寻找一些新的指数投资。比如有可能你投资中证 500 指数,盈利不错,市场估值也比较高,所以分批卖出了。但与此同时,代表大盘股的沪深 300 或者中证 100,估值并没有被炒得那么高,还是相对理性的状态。那么这时候你就可以把一部分本金,开始在这些指数上面定投,然后坚持下去,也是一个不错的选择。

当然还是要重申,这些方法不是绝对的真理,你永远可以在不断学习的基础之上,创造属于自己的玩法。